バーミンガムはアイルランドの独立を支持していたとはいえ、彼の当時の小説からは、ナショナリズムとユニオニズムを巡る「葛藤」が読みとれる。たとえば、『ハイヤシンス』のうちで、ハイヤシンスは、キャノン・ビーチャーから、ナショナリストとユニオニストに関して「君はどちらが良い側で、どちらが悪い側か断言できるか」と問われ、答えに窮し、ナショナリズム運動を放棄する。バーミンガムがナショナリズムを支持する一方で、ユニオニズムにも共感を寄せていた理由は、彼の祖先がイギリス人であり、彼の祖父も父親もイギリスに忠誠を誓うユニオニストであったためと思われる。バーミンガムの、ナショナリズムとユニオニズムを巡る葛藤は、ともに1907年に出版された『ベネディクト・カヴァナー』と『北の鉄人たち』のうちに顕著に現れている。

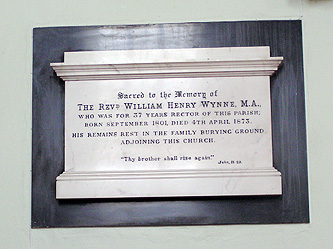

『ベネディクト・カヴァナー』は、登場人物である同姓同名の父親と息子の名前から取ったタイトルであり、『ハイヤシンス』の続編を成す作品である。父親ベネディクト・カヴァナーは急進派ナショナリストで、国会議員であった。にもかかわらず彼はプロテスタント・ユニオニストの家庭の女性と駆け落ち結婚する。2人の間にひとり息子が生まれ、父親と同じ名前を授ける。母親は病死し、父親ベネディクトも幼い息子を残してダブリンの下宿で息を引き取る。父親はナショナリストでありながら、プロテスタント・ユニオニストのハミルトン司祭と親友の間柄だった。ふたりを結びつけたものは、信条の違いはあれ、ともに強固な意思を持ち、アイルランドの平和と自由を心底から願っているという事実だった。ハミルトン司祭は、北アイルランドの架空の町キラードに住むアイルランド国教会司祭であった。キラードはダウン州モイラ、ハミルトン司祭はバーミンガムの母方の祖父ウィリアム・ウィン (William Wynne, 1801-1873) がモデルであると思われる。モイラは、ベルファストの南西部、今日、電車で約30分の町である。ウィリアム・ウィンは、1836年から亡くなる年の1873年まで37年間に亘ってモイラの司祭を務め、現在、この町のアイルランド国教会の内壁には彼を記念する碑文が掲げられている。

ハミルトン司祭は、親友の息子を養子として引き取り育て、ユニオニズム思想を植え付ける。そして息子ベネディクトは、ナショナリストたちを忌み嫌うようになり、特に19世紀末の土地紛争においてイギリス出身の土地地主たちと戦ったアイルランドのナショナリストたちを「強盗、殺人者」と見なし、憎悪した。しかし、ハミルトン司祭は死の時を迎え、ベネディクトに残した置き手紙の中で、彼の父親が熱烈なナショナリストであったことを赤裸々に述べた。それを読んだベネディクトは愕然とする。敵対する信条を持った父親とハミルトン司祭が親友同士だった理由は、ともにアイルランドを愛し、アイルランドの平和と自由を心から願ったからだということを知り、ベネディクトはナショナリズムとユニオニズムの狭間で葛藤する。そして「自分はアイルランドのために役立つ一体何ができるのか」苦悩し、イギリスから故郷アイルランドに戻ってきたプロテスタント聖職者ハイヤシンスのもとに相談に行く。やはり自分自身もアイルランドのために役立とうと尽力したが挫折したハイヤシンスは、ベネディクトに次のように語る。

「アイルランドのために役立つことよりも、キリストを知ることの方が私にとっては容易に思えます。しかし、私は、神を知っている人間こそがアイルランドのためにもっとも役立つことができると思います。アイルランドのために役立ちたいと願っている人々はいます。この近辺にも少数、ひとりやふたりはいます。しかしその役立ち方は曖昧です。アイルランドにとって一体何が有益なのか、誰が教えてくれるでしょうか。アイルランドのために役立つのは容易なことではありません」

この言葉を聞いたベネディクトは、夜の満月に照らされた海を眺め、アイルランドの未来に思いをはせながら、この小説は終わる。

モイラの国教会

モイラの国教会 ウィリアム・ウィンの記念碑

ウィリアム・ウィンの記念碑『北の鉄人たち』は、1798年蜂起を題材にした歴史小説である。俗に「98年蜂起」と呼ばれるこのアイルランドの独立戦争は、イギリス人を祖先とするプロテスタントの若き弁護士ウルフ・トーン (Wolf Tone, 1763-1798) によって企てられた。カトリック教徒たちと、プロテスタントの一派であるプレスビテリアンたちが結束し「アイルランド同盟」United Irishmenとしてイギリスに対して戦争を仕掛けたが、失敗に終わり、トーンはイギリス軍に捕らえられ、自殺した。今日、トーンは北アイルランド独立運動の「父親」と見なされている。

この小説の舞台は18世紀後半の北アイルランドのアントリム海岸である。主人公ニール・ウォードは、アイルランドの独立のために戦っているプレスビテリアンの牧師ミカー・ウォードの息子だった。プレスビテリアンの多くはスコットランドから北アイルランドに移住して来たが、カトリック教徒たちとともに、プロテスタントの主流派である国教徒たちから迫害を受けていた。ウォード家の隣りには、国教徒の貴族であるダンスヴェリック卿とその家族が住んでいた。ダンスヴェリック卿は、イギリスの支配下にあるが一定の自治権が与えられている当事のアイルランドに満足していた。彼の息子モーリスと娘ウナは、父親同士の政治的信条は違うが、ニール・ウォードといつも一緒に遊ぶ間柄だった。彼ら3人が魚釣りに行った時、アメリカから帰国してきたニールの伯父ドナルド・ウォードに出会った。彼もまたプレスビテリアンで、イギリスからの迫害を逃れてアメリカに移住していたのだった。彼はアメリカ独立戦争でイギリスと戦い、アメリカの独立を成し遂げた。今度は、アイルランドの独立を目指してイギリスと戦うために帰国したのだった。ニールは、ドナルドから、アメリカ独立戦争でアルスター(今日の北アイルランド)出身のプレスビテリアンたちがどれほど大きな役割を果たしたかを聞かされ、興奮を覚える。この作品のタイトルの『北の鉄人たち』は聖書から取られた語句で、98年蜂起で戦った、頑強な鉄の意志を持った北アイルランドのプレスビテリアンたちのことを指す。

ダンスヴェリック卿は、ニールと彼の父親に、彼らの名前はすでにイギリス軍によって反乱容疑者のリストに挙げられているので、蜂起には加わらないようにと警告する。ダンスヴェリック卿、ニールの父親、ドナルドの3人は、彼らの政治見解について論争する。ダンスヴェリック卿は、一定の自治権が与えられた当時のアイルランドをすでに「独立国」と見なし、もしふたりが反乱を企てたならば、自治議会の庇護を受けて復興したアイルランドの商業と産業は壊滅し、アイルランド中が死体で埋め尽くされるだろうと警告する。ダンスヴェリック卿は彼らに言う。

「もし君たちが失敗したら、きっと失敗するだろうが、アイルランドはイギリスの思う壺にはまってしまうだろう。アイルランドの貴族たちは震え上がり、一般国民たちは怯え切ってしまうだろう。私たちは、腹黒いイギリス人たちの恰好の餌食になるだろう。イギリスは、私たちがすでに手にしている、やっと苦労して勝ち得た現在の独立を私たちから奪い取ってしまうだろう。アイルランドは、独立主権国家ではなくなり、イギリス帝国の卑しむべき一属州に成り下がって、永遠に這い上がれなくなるだろう」

ダンスヴェリック卿が言う「やっと苦労して勝ち得た現在の独立」というのは、1782年にダブリン在住の国教徒議員ヘンリー・グラタン (Henry Grattan, 1746-1821) によって成し遂げられたアイルランド議会のイギリス議会からの独立のことである。これによってアイルランド議会は自治権を獲得したが、議会は、アイルランドの人口のわずか3分の1にしか過ぎないイギリス派の国教徒議員たちによって牛耳られており、残り3分の2に当たるカトリック教徒たち、プレスビテリアンをはじめとする非国教徒たちは依然として差別・迫害に苦しんでいた。そこでニールの父親はダンスヴェリック卿に反論して言う。

「あなたはアイルランドのことを気にかけている。あなたが言うアイルランドとは、権力と特権を持ったただひとつの階級のことだ。私もアイルランドのことは気にかけている。しかし、私が言うアイルランドは、特定の貴族や上流階級のことではなく、アイルランド国民のための、金持ちばかりではなく貧しい人々のための、プロテスタント教徒、非国教徒、ローマ・カトリック教徒、全ての人々のためのアイルランドだ」

またドナルド・ウォードは、彼が戦ったアメリカ独立戦争と、フランス革命を引き合いに出し、次のように言う。

「アメリカに自由の日をもたらしたのは人民の力だ。フランスでも人民の力が自由をもたらした。いったいアイルランドでは何が自由をもたらすことを妨げるのだ」

ダンスヴェリック卿、ニールの父親、ドナルド、彼ら3人の言葉はバーミンガムのナショナリズムとユニオニズムを巡る葛藤を代弁しているといえよう。バーミンガムは当時ナショナリズムを支持し、ニールの父親同様、全ての国民にとって平等なアイルランドが実現することを切望していた。そして、ドナルド同様、それがなぜ実現できないのかと苦悩していた。しかし同時に、ダンスヴェリック卿の警告は、ニールの父親とドナルドが口にする反乱に対する狂信よりも理性的で、説得力が感じられる。彼の警告は、『ハイヤシンス』に登場するビーチャー司祭の言葉と、ハイヤシンスの父親の「おまえは善と悪の区別、指揮官と敵の区別ができるようになる自信はあるか」という彼に対する問いかけを思い起こさせる。

『ベネディクト・カヴァナー』と『北の鉄人たち』は、『煮えたぎる鍋』と『ハイヤシンス』を一歩発展させて、アイルランド独立の前に立ちはだかる困難、そしてナショナリズムとユニオニズムを巡るバーミンガムの葛藤を、冷徹に、説得力を持って描き出した作品である。

| << BACK | NEXT >> |